Comme évoqué dans le dernier article paru sur le sujet, la terre crue n’a maintenant plus de secrets pour vous !

Ressource omniprésente sur notre belle planète, elle pourrait même couvrir une partie significative des besoins de logements et équipements, tant dans les pays émergents qu’industrialisés.

Ça donne à réfléchir n’est-ce pas ?

Afin de comprendre plus précisément ce que nous pouvions réaliser grâce à ce matériau aux logiques de construction plurielles ; je me suis rendue quelques jours sur un chantier participatif avec pour invité d’honneur, l’enduit terre chaux sur façade en pisé.

Pour découvrir la réhabilitation d’un domaine unique et les modes d’emploi de cette technique de revêtement, c’est par ici !

L’auto construction ou la réhabilitation, un processus d’appropriation

Construire ou réhabiliter autrement, à son image

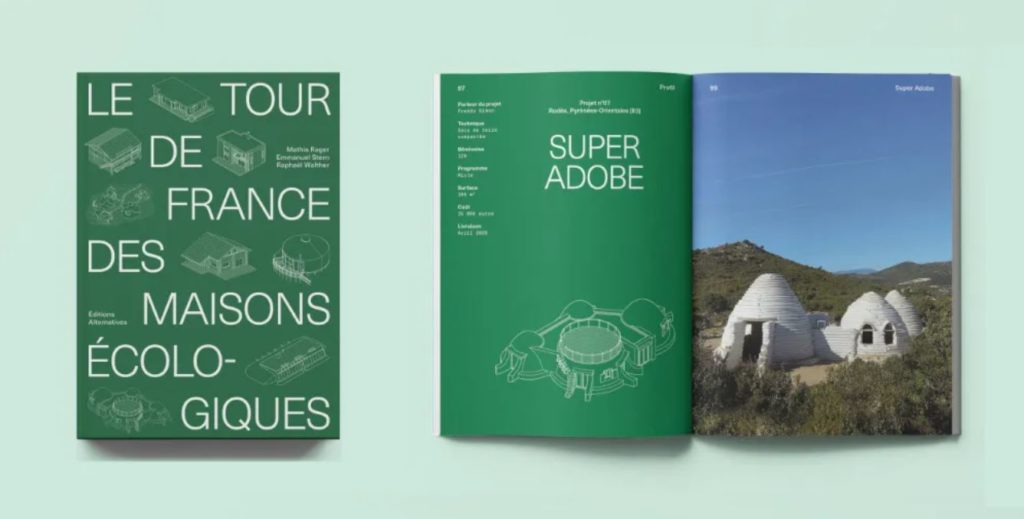

Comme en témoignent de multiples projets architecturaux primés, de récents ouvrages[1]222, l’expérience personnelle que j’ai retirée de divers chantiers participatifs ou encore les formations proposées chez Ghara, les alternatives écologiques à la construction dite jusqu’alors « conventionnelle » sont de plus en plus nombreuses.

Ou du moins reviennent dans nos usages, car ne l’oublions pas, ces techniques sont ancestrales et étaient largement utilisées il y a déjà plusieurs siècles.

Paille, terre crue, pierre de taille, bois, chanvre, roseau ou matériaux de réemploi, toutes ces alternatives à la culture « tout béton » du siècle dernier se sont redéveloppées ces dernières années.

Selon les auteurs du livre Le tour de France des maisons écologiques, « il existe aujourd’hui presque autant de solutions constructives alternatives que de territoires particuliers, de savoir-faire locaux et de constructeurs singuliers. » [2]333

Finalement, pour quiconque désire construire autrement, la première difficulté consiste à savoir vers quelle technique s’orienter.

En effet, après plus d’un demi-siècle au cours duquel l’habitat est devenu un produit de consommation standardisé et livré clés en main.

Comment mesurer les ambitions de son habitat conciliant à la fois ses désirs personnels et les exigences environnementales ?

Un ouvrage intéressant sur l’auto construction et les matériaux biosourcés

Construire ou rénover soi-même, en s’inspirant des techniques ancestrales

L’une des idées les plus prometteuses pour tendre vers des enjeux écologiques à l’échelle bâtie se situe peut-être là où on s’attendrait pas : dans le passé.

Si le béton a dominé le monde occidental du bâtiment tout au long du XXe siècle, nous avons avant lui, construit solide, beau et intelligemment durant des millénaires.

Rien qu’en France, il existe un patrimoine bâti d’une diversité exceptionnelle souvent méconnue : peu de gens savent par exemple qu’entre Grenoble et Lyon, on compte encore plus d’un million de bâtiments en terre crue construits sur le principe du pisé.

Plusieurs techniques ancestrales comme celle-ci, longtemps oubliées car incapables de rivaliser avec le béton dans la course effrénée à la « modernité » du siècle passé, sont aujourd’hui redécouvertes.

Ne nous méprenons pas pour autant, il ne s’agit en aucun cas de revenir à une architecture primitive ni de revoir à la baisse nos exigences de confort.

Le défi consiste plutôt à adapter ces techniques ancestrales pour en tirer le meilleur parti grâce à nos outillages modernes ou nos nouvelles connaissances en matière de bio climatisme.

Par ailleurs, la culture du « faire soi-même » connaît depuis plusieurs années un engouement sans précédent :

- se déplacer à vélo à la seule force de ses jambes,

- réapprendre à cuisiner,

- à bricoler et réparer des objets du quotidien etc..

A l’échelle architecturale, il n’est cependant pas simple de s’engager de A à Z dans la construction ou réhabilitation, avec ou sans extension, de son futur habitat.

Les limites sont tant pratiques que psychologiques : manque de temps libre, cadre réglementaire complexe, enjeux financiers, manque de savoir-faire…

Toutefois, il semblerait que les choses soient en train d’évoluer.

L’auto construction serait potentiellement en train de devenir un medium de construction à part entière, et ce notamment avec l’aide des chantiers participatifs.

Ces modèles se multiplient en effet ces dernières années, comme c’est le cas du réseau Twiza, et permettent de mettre en lien bénévoles, artisans et propriétaires afin de réaliser des projets en auto construction.

La mise en œuvre de l’enduit en terre : quelques caractéristiques

L’enduit terre, késako ?

Colorés, texturés, mats ou brillants, décoratifs ou même techniques, les enduits en terre crue sont utilisés pour répondre à une large palette de besoins.

Leur fonction principale va consister à protéger les ouvrages en terre crue de l’usure et des intempéries.

C’est par ailleurs la technique de mise en œuvre la plus pratiquée dans le monde.

Au Japon, où la transmission du savoir-faire s’étend sur de longues années, la réalisation des enduits en terre crue est d’une finesse inégalée tandis qu’en Afrique, la pose est collective et source d’entraide.

En Europe, ces enduits sont de plus en plus appréciés des concepteurs comme des usagers, en recherche d’un revêtement sain, agréable et apportant du confort au quotidien.

Finalement, les enduits en terre sont comme la peau sensible des édifices, teintée d’une forte identité et que l’artisan peut façonner telle une œuvre d’art.

Une multitude de finitions et des textures à l’infini

Les enduits en terre offrent des possibilités de teintes et de textures très variées.

Le mortier frais de terre peut par ailleurs se travailler très aisément du fait qu’il durcisse lentement.

Si ces enduits sont généralement appliqués à l’aide des outils couramment utilisés pour le plâtre ou la chaux ou même directement à la main[3]444, ils peuvent également être posés avec des outils spécifiques comme :

- des lisseuses souples pour une surface sans aspérités,

- des taloches éponges pour au contraire faire ressortir les grains ou les fibres

- ou encore des couteaux pour marquer la terre de motifs géométriques.

Cette couche de finition, parfois très fine, vient recouvrir un corps d’enduit plus épais.

A savoir également qu’en fonction du type de support, une couche d’accroche ou gobetis peut être nécessaire pour garantir une bonne adhérence.

_linkedin_partner_id="3968809";window._linkedin_data_partner_ids=window._linkedin_data_partner_ids||[];window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id)

_linkedin_partner_id="3968809";window._linkedin_data_partner_ids=window._linkedin_data_partner_ids||[];window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id)